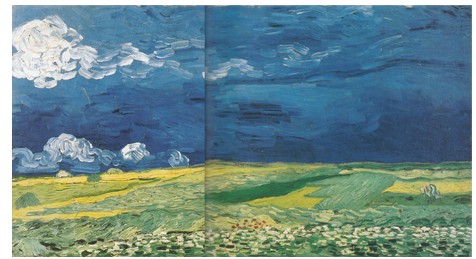

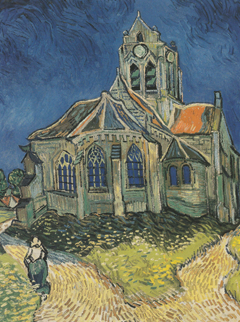

ゴッホ

美術館へ行く。そこにはすばらしい作品が並んでいて、美的な魅力を放っている。観客はそれを満喫できる。美は溢れている。ところが、午後五時に閉館になる。観客はいなくなる。作品もその美しさも暗闇に沈んでいく。翌朝の九時まで芙術館の蔵する美しさはなくなるだろうか、つまり、だれも作品を見なければ、その美は存在しないと言えるか。いやそうではないだろう。

一応、美を感じるのは人間だから、美的な感覚は主観的なものだと言える。つまり作品の美しさは人間の精神の決めたものであるから、作品そのものに美は内在しないことになる。

そうだとすれば、すなわち、人間の精神が作品に美しさを与えるものだとするならば、妙な結論になる。たとえば、一八八七年フェノロサに発見される前は、聖林寺の十一面観音は美しくなかったということになる。あるいは、ゴッホの作品は彼が生きている間は美しくなかったというわけだ。

さらに、人は作品を鑑賞する。そして国宝、重要文化財、傑作、佳作、駄作などとランクづける。しかもそれにだれもが賛成するはずである。それは、美の価値に客観的な規準があることを前提とする。もしも美醜の差が、好き鎌いのように主観的なものにすぎないならば、鑑賞は不可能になる。

広隆寺の弥勒菩薩を眺めているとする。実のところ、鑑賞者が作品に新たな美しさを付与するなどということは全くできないことだ。作品の放っている美に私たちは参与するだけなのである。作品の美のメッセージは私の心にみなぎっている。私は受動的な態度をとって観賞する。換言すれば、その作品に美しさは内在するということである。

美しさそれ自体は超越的な存在であるが、一方で色と形を通して、具現化されたリアリティーである。

和辻哲郎は『古寺巡礼』の中でこう書く、

「(彫刻家は)人の姿における超人的な存在を表現する……。ここには彼岸の願望を反映する超絶的な或る者が人の姿をかりて現われているのである……。絶対境の具体的な象徴が生れた」。

この見方はマルローの立場を想起させる。彼によれば、美術はla monnaie de l'Absoluである(訳し難い表現だが、「美術は絶対そのものの具現である」とでも訳してみよう)。

また、森有正は『遙かなノートルダム』の中で自分の経験をこういうふうに述べる。

「僕が作品を把握するのではなく、作品の方が僕を把握しているのだ。事態がそうである以上、僕の方がその根拠を把握するという可能性はまったくないことになる。古代の人はこういう事態に美、イデア、フォルムなどの名を命じたに相違ない」。

かくして、美は超越的なリアリティーとして、作品に内在するのである。

Gネラン(1986). 季刊エポペ 4号