ネラン神父とSAM会と宣教

2020年 アンリ・ホイズコムス神父

歩んだ人生の道

ジョルジュ・ネラン神父は1920年2月2日、リヨンに生まれました。彼はイエズス会が運営する学院で勉強し1939年に陸軍サン・シール士官学校に入学しました。しかし、翌年に第=次世界大戦が始まつたので、学業を中断せざるを得なくなりました。彼は1942年に神学校に入学しました。この使命の理由は何だつたのでしようか?その理由は三つの文書、「私にとって“活"とは56-59頁)と「おバカさんの自叙伝半分」(19-21頁という日記と「私の宣教師の生活のぶっきらぼうな描写」(6-7頁)に書かれています。

この選択は、偶然の出会いによるものでした。1942年に彼はリヨンからアルビ(フランス南西部)まで列車で旅をしました。あのころ時は18時間もかかった旅でした。彼は将来のことを考える時間たっぷりありました。戦争が終わつた後に軍隊に戻ることは、彼にとって問題があるように見えました。時折、「司祭になれ」のような声もありましたが、すぐに決せられませんでした。彼は司祭職を美しい召命と見ていましたが、それが自分の選ぶべき道だとは思っていませんでした。教会の儀式は彼には魅力を感じませんでした。また、スータンを着ることに嫌悪感を持っていました。

モンペリエでは、一人の司祭が電車に乗りネランさんの前に座って、自分の聖務日課を読み始めました。彼の外見は特別なものではなかつたが、様子は権威を示し、信頼を与えました。時間が経過しました。突然ネランさんは「すみません、神父さま私はアルピに住んでいます。アルビで心を打ち明けることができる神父をご存げですか。」と聞きました。彼の日から出たこれらの言葉は、まるで自分の言葉であるにも関わらず、彼を驚愕させました。彼はその言葉を全く準備していなかつたのです。無名の神父は長い間、彼を見ていました。ネランさんは、自分の心を探られているような印象を受けました。司祭は彼に言いました「私はモンペリエの神学校の校長です。アルビにも校長がいます。D神父に会いに行ってあなたは私から聞いたと伝えてください。その直後、司祭は電車から降りてきました。アルビに到着したネランさんは、紹介された司祭に会いに行きました。アルビの神学校のコウ校長でした。ネランさんは次のようなことを書きました。「その日、私に起こるべきことが起こりました。1943年に私は神学校に入学しました。

日本での宣教師生活への魅力SAM童教会

神学生になつたネランさんは、宣教師として海外に行きたいという思いを感げていました。日本のカトリツク教会が外国人宣教師の協力を切に求めていることを知つた彼は、日本に行くことを考えるようになりました。

ある日、東京のイエズス会が、学生をフランスの大学に送りたいという話を聞きました。その話を聞いたネランさんは、この計画に協力することを決めました。しばらくして3人の日本人留学生がリヨンに到着しました。そのうちの一人が、後にカトリツクの有名な作家となつた遠藤周作でした。この出会いをきっかけに、日本に宣教に行きたいという思いが強くなりました。

神学の勉強の終わりに、ネランさんはベルギーに教区司祭の宣教会があることを知りました。1950年6月29日、司祭叙階式の日に、彼はヨン大司教から教区を離れる許可を得て、すぐにSAMの会長に入会願いを出しました。

SAMの司祭は教区司祭として派遣され、直接に現地の司教の下、宣教国の教区で終身働くように派遣されています。本会は、1901年に中国に到着したベルギー人宣教師ルップ神父の影響を受けて設立されました。その7年前、第1次日中戦争が始まっていました。翌年、中国は敗北しました。当時、外国人宣教師は中国人にとって、西洋の権力者の手先とみなされていました。ルップ神父が中国に到着したとき、外国の宣教師たちは、司祭を含めて中国人を優越感で見ていました。ルップ神父は逆に中国人に自国や文化に誇りを持つてほしいと思っていました。

ルップ神父は、中国人の司祭が司教に任命されなければ、中国の教会に明るい未来はないと理解していました。彼はバチカン当局者のところへ行き、弁明し、司教になるのに適した中国人司祭のリストを手渡しました。彼の願いは叶えられました。1926年、6人の中国人司祭が司教になりました。しかし、外国人宣教師は中国人の司教の下で働くことを望んでいませんでした。その多くは中国から出て行きました。これを見たルップ神父はベルギーの司祭たちに中国人の司教を助けに行くようにお願いしました。これでがSAMの誕生です。

SAMの会長が手紙で神学生が司祭として中国に来た場合、どのような助言をすればよいかとルップ神父に尋ねたとき、彼は中国風の服を着て、中国料理に慣れ、中国風の家を選び、現地の司祭に溶け込むように勧めました。また、会長が彼に、志願者にはどのような霊性が望ましいかと尋ねたとき、ルップ神父は次のように答えました「特別な霊性はありません。ただ福音書を実行しなさい」と。ここで「何をおいても聖書を読みなさいというネラン神父が書いた本の題名を思い出すことができます。ルップ神父は、福音の教えと聖バウ国の霊性を3つの表現にまとめました。自分を捨てるというのは、自分を捨てるだけではなく、完全に自分を捨てることが第一歩であると書きました。

この助言を完全に自分のものにすれば、次の一歩、愛を実践することができます。これは隣人を愛することだけではなく、真に愛することです。この点について、彼は福音書から2つの文章を引用しました。「あなたがたに新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい」(ヨハネ1334)と、「あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完全な者となりなさい」(マタイ548)

彼は、聖人になるためには第二の条件があると付け加えました。聖バウロはそれを明確に表現しました。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。」(フイリ44)と。そのため、ベルギーのヴインセント・ルップセンターの正面には、「全」と「真」と「常」という3つの漢字が刻まれています。ルップ神父はSAMの司祭たちに「知識人の改心を求めよ。そのためには、学問が必要である。しかし、一番大切なのは聖人になることだ。」と言いました。ネラン神父も何よりも学生や知識人に向けて話掛けました。かれはこの点でレツプ神父の影響を受けていたのかもしれません。

長崎教区から東京教区ヘ

ネラン神父が1950年にルップ・センターに到着したときにSAMの会長に日本への派遣されることをお願いしました。当時、日本でSAMの宣教師を欲しがつていたのは長崎の司教だけでした。そのため、長崎に派遣されることになりました。1952年11月に船でフランスを出発し、日本に着くと、まず東京で語学を学びました。その時、大司教館に泊まつていました。半年間の東京留学を経て長崎へ行きました。そこで彼は言葉の勉強を続けました。彼は東京での宣教師生活に魅力を感じていましたが、この気持ちを抑えていました。なぜなら、SAMの司祭たちは通常、派遣先の教区に終身滞在します。教区を変えるのは考えにくいことです。しかし、ネラン神父が長崎に滞在したのはわずか3年でした。

ネラン神父はなぜ長崎を去つたのでしようか彼はその理由を詳しく説明してくれました。日本語の勉強中、彼は孔子の教えに興味を持ち始めていました。この鉄人の文章を勉強できるように、高校の先生に助けを求めました。3ケ月間お手伝いをした後、先生は「大胆なことを言うが、あなたは東京に行つた方がいいここにはあなたにふさわしい仕事はありません。」と厳粛におつしやつていました。これを聞いたネラン神父は、長崎の司教に東京に行くように頼みましだ。司教は同意し、東京の大司教に推薦状を送りました。数日後、返事が届きました。大司教はネラン神父が来ることに興味がありませんでした。

ネラン神父はその後、東京の大司教に直接会いに行くことにしました。都に着くと、まず、よく知つていた長江恵神父のところに行きました。当時の長江神父は、大司教の秘書をしていました。長江神父はネラン神父が東京に来ることを望んでいました。彼は大司教に話をしに行き、彼の支援のおかげで、ネラン神父は受け入れられました。麻布小教区の叙任司祭に任命されました。ネラン神父は次のことを書きました。「人生で最も暗い時期だつたその理由は、主任司祭は叙任を望んでいなかつたということだつたゃることは何もなかつた。一年後、大司教に話しかけたところ、“真生会館に行け"と言われた。真生会館は、大司教区から独立した集会所で、学生の間で宣教することを目的としています。ネラン神父はそこで9年間滞在していました。学生に認められてもらうため、講師の職座を探しました。運よく東大のフランス語教師として採用されることになりました。そこで17年間この職につきました。1958年1月、浦和の司教に聖別される前夜に、長江恵神父が神学生のための神学の雑誌の編集をネラン神父に依頼したとき、ネラン神父は「それはあなたの責任だ」と答えました。でも、協力ができる。」と答えました。彼は次の日が司教叙階日であるとは想像もしていませんでした。長江神父が司教となり、ネラン神父は雑誌の編集長となりました。創刊号は1959年のクリスマスに登場。創刊号は1959年のキリストの御降誕祭に発行されたもので、毎号は一つの主題、例えば、イエスの復活、教会、祈り、神の国などについてでした。。最終号は1964年に発行されました。第13回目の発行となりました。伝えたいことを全部書いてしまつたと思つてやめたと書いていました。

1962年春から1966年のクリスマスまで、真生会館に滞在しながら、ネラン塾を経営しました。彼ガ掲げた目標は「生きる意味を教えること」でした。もちろん、彼にとつては、これは「イエス。キリストを告げる」という意味であり、はつきりと言つていました。年に2回、120人のキリスト教徒でない学生が募集されました。毎晩、20人のグループに分かれて、「人間の定義、愛、死、良心、進化」などのテーマでデイスカツシヨンが行われました。50人以上の生徒が洗礼を希望しました。1968年、学生の東大紛争が勃発した時には、ネラン塾を止めました。1970年から1976年まで真生会館の館長を務めました。その後、『キリスト論』)を書きました1979年のクリスマスに出版されました。

ネラン神父は長い問、社会人にキリストを伝えたいと思っていました。彼は理想的な方法はパーを始めることだと考えていました。1980年5月、新宿の歌舞伎町にスナックバー「エポペ」がオープンしました。メデイアのおかげでスナックの存在が知られるようになり、何千人もの人が訪れるようになりました。毎週木曜日には聖書のクラスがありました。日曜日にはミサがあり、クリスマスは盛大に祝われました。このバーティンダーの活動の間、ネラン神父は約50人に洗礼を授けました。ネラン神父はいくつかの注目すべき神学書を書いているが、森一弘司教は、ネラン神父の“何をおいても聖書を読みなさい"の本の序文で、「キリストについての理解は、同じではない。それぞれの宣教師によつて、様々である。ネラン神父が理解し、その心を燃やすキリストは、組織の中に留まつて、説教壇の上から伝えようとするキリストではなく、人々の傍らにかけより、その心の真実に触れようとするキリストである」と書きました。森司教はこれを書いた時には、スナック「エポペ」を念頭に置いていたのではないでしようか。

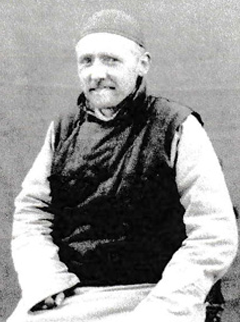

1988年、疲れを感じたネラン神父は、シンドウという青年にスナックの経営を与え、司教館に泊まりに行きました。同年、おバカさんの自叙伝半分』(『バカの人生』)を出版。その序文には、「現在、宣教師として新宿歌舞伎町でスナツクをやつている」と書いてあり、「宣教師として」という言葉にアクセントを置きました。

生けるキリストの宣言

ネラン神父の人生で最も重要なことは使命でした。ヨハネの福音書には、エルサレムから遣わされた祭司やレビ人たちが洗礼者ヨハネに「あなたは誰ですか」と尋ねたことが記されています。》(119-28).彼らは彼にこの質問をしたのは、宗教指導者たちが彼に説教を依頼していなかったからです。洗礼者ヨハネは、皆が期待していたキリストではないと答えました。彼はすべての称号を拒否しました。「では、あなたは何者ですか?答えなさい」と聞かれた時に、彼は「わたしは荒野で叫ぶ声である。と答えました。もし人々がネラン神父に「あなたは何者ですか。」と聞かれたときに私は第一に宣教師である」と、躊躇なく答えたでしよう。

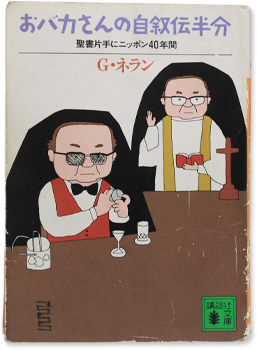

『ま、飲みながらでも、あなたにキリストをご紹介します』というタイトルで、彼はこのことをよく表現していました。この本の中でネランは、「キリスト教の核心はキリスト自身であると悟った。これは私にとって革命的な発見であった」と書いている。(p.62)キリスト教の中心はキリスト自身であると言うことは、キリスト教徒にとつては自明のことのように思えます。彼が革命的な発見だと言つていたのが不思議に思われるかもしれません。同書の中でネラン神父は、なぜそれが彼にとつて啓示のようなことであつたのかを書きました。

「私たちはキリストのことを語る時に信仰、恵、霊的な賜物などの表現を盛んに用いている。しかし、それらは結局、概念である。概念に捕らわれるとキリストは私たちにとつて、リアリティとして実在しない。実在するのは概念ではなくキリストと私たちである。」(p.61)ネラン神父が望んだのは、復活したキリストの実在を発表することでした。

ネラン神父にサイトを奉納した三田栄征さんは、このことをはっきりと見抜いていました(http://father-neyrand-informal.com/を参照)。彼は「キリストは今でも生きておられる、これが、私の理解したネラン神学の基本であり、ネラン神父の「復活信仰」の核だと思っています。」と書きました。ネラン神父は彼に「あなたが守るべきことは、隠れキリシタンにならないこと」も言ったことを三田は書きました

例のサイトには、ネラン神父の生涯についての第二の証言、すなわち久米明子さんの証言があります。「文字を理解できなくなったら、生きている意味がない。宣教できなくなつたら、生きている意味がない」さらに「ネラン神父は、入院されてからも、最後まで宣教を続けられました。彼の遣言は、“宣教しなさい”でした」と。

ネラン神父は、生けるイエスヘの信仰が何に基づいているのかを説明しました。彼はいくつかの体験を通して、イエスの実在を感じました。一番印象的だったのは、以上で紹介しました、リヨンからアルビヘの列車の旅の途中で突如現れた司祭との偶然の出会いでした司祭に将来のことを相談するという発想はなかったそうです。その時、祭司に立ち返るように促したのは、生きておられるイエスでした。後になってからこれに気付いたそうです。イエスが弟子たちに思い出させた「わたしを選んだのはあなたがたではなく、わたしがあなたがたを選んだのだ」(ヨハネ15-16)ということを察知していたのです。

ネラン神父はルップ神父のように熱心な宣教師でした。また、聖パウロと同じ精神で生きていました。彼は聖パウロと同じように次のことを書くことができたでしよう。「私が福音を告げ知らせても、それは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら、わたしは不幸なのです。」(1コリント9-16)。また、「キリストが復活しなかつたのなら、わたしたちの宣教は無駄空虚であるし、あなたがたの信仰も無駄です。」(1コリント15-14)

新約聖書の福音書は、イエスの生涯について語っています。新約聖書の中に福音書ではなく、聖バウロの手紙だけがあつたら、私たちはイエスの教えを知ることができず、イエスが語つたたとえも知ることができなかったでしよう。私たちは、イエスが何をなさつたのかを知ることはできなかったでしよう。私たちは、イエスが病人を癒したことを知らず、聖パウロが言及していなかつたので、イエスの母親の名前を知ることはできなかったでしよう。聖パウロは、イエスの地上での生活を描写しませんでした。ネラン神父は、聖バウ回のように、復活したキリストの実在を主張しました。彼が宣べ伝えたかつたのは、今日生きておられるキリストでした。これが彼の教えの中心でした。ネラン神父は、復活したキリストについて多くのことを書きました。『キリストの復活』(1997年)を書いたほかに、「私にとって「復活」とは」(2004年)という共書での本に貢献しました。彼の記事は、信仰の告白に似ています。彼はこの20ページの記事(51-70頁)で、キリストの復活がキリスト教の中心であることを思い出させました。

ネラン神父は「何よりも聖書を読みなさい」の中で、彼の人生の目的は、キリストのすべての業の告げることは彼の人生の目的であると書きました。通常、誰かの業について話をしたい場合は、その人の活動について説明をします。イエスの場合は、出会った人に言ったこと、行った癒し、語ったたとえを教えます。しかし、ネラン神父はキリストの死と復活を「業」と呼びました。

この意味での「業」は、聖ウロの教えの中心でもありました。パウロはキリストの死と復活を「福音」と呼びましだ。パウロはロ―マ人への手紙の冒頭で、キリスト・イエスの僕、神の福音のために選び出されたパウロから、「この福音は(…)御子に関するものです。御子は死者の中からの復活によつて力がある神の子と定められたのです。この方は私たちの主イエス・キリストです」(1,1-6)

三田栄征さんが作成したサイトには、2010年の雑誌「福音宣教」からの抜粋が掲載されています。宣教については、「日本では一人一人の信者の中で、自分の地域や職場で宣教活動を展開したことのある人はほとんど皆無に近い。司教をはじめとする日本の教会そのものが、そのような宣教活動の必要性を考えたこともなかったし、そうした提案が信者側から出されたこともない」と書かれているが、また、「リストの復活が事実だから、信徒がそれを宣べ伝える。復活したキリストが、あらゆる面において世の未来を握つているから、信徒は当然、その真理を喝破するのである。」(福音宣教、2010年、10月号)ネラン神父は、伝道は信者の努めであると主張しました。彼は「宣教はマン・ツー・マンで」の中で、「宣教の役割を担うのは司祭ではなく、信徒そのものである。サラリーマンにキリストの姿を伝えるのはサラリーマンでなければならない。学生は学生に、主婦は主婦にキリストの姿を伝えていく役割があると考える。信者が小教区ではなく、自分の地域、職場などで人々とかかわる事が宣教であり、人々に大きな影響を与えることになるのだ」

ネラン神父はさらに次のことを加えました。「キリスト教の共同体は信仰の共同体です。小教区は一人一人の信仰を養います。これは確かな事実です。しかし、それは個人の個人的な信仰とも言えます。友愛の気持ちが欠落しています。分かち合うものは何もありません共同体は、現実の生活、家庭職場、学校とは離れています。弱者(ホームレス、外国人)への援助は取るに足らないです。ミサ以外では、交わりも助け合いもありません共同体は精神的なビジヨン、金銭観、政治観、教育観などの交流の場になるべきです。共同体は社会を改善するためのいろいろ提案するべきです。何よりも、共同体は宣教するべきだと思います。そのためにスタツフと宣教のために計画を練なければなりません。キリストは宣教者で」と。(ヨハネ1718)